الوقت – لقد كاد بيل كلينتون، ذات زمن، أن يُساق إلى عتبة العزل والمحاسبة على ملامسة علاقة بفتاة تبلغ الثانية والعشرين – من متدرّبات المكتب التشريعي للبيت الأبيض – رغم بلوغها سن الرشد القانوني.

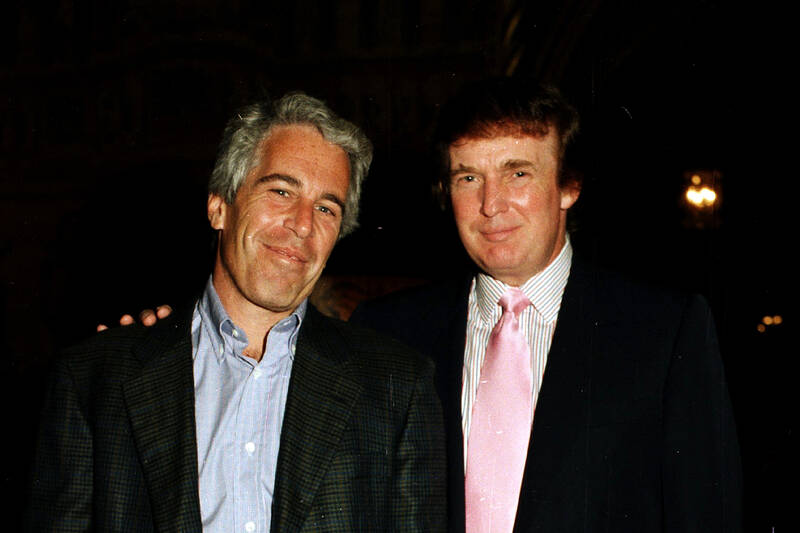

أما اليوم، وقد انكشفت صلات دونالد ترامب بأعتى المجرمين الجنسيين، وأشهرهم رواجًا في سوق الرقيق الأبيض، أعني جيفري إبستين، مهندس تهريب القُصّر إلى أقبية الرذيلة، فإنّ ترامب لم يذُق مرارة التحقيق، ولا تلمّس ظلّ المساءلة، ولا نكاد نسمع همسًا من احتجاج أو ضغوط سياسية على ترامب، بل نراه يُمكِّن قبضته يوماً بعد يوم على مفاصل السلطة، كأن الكارثة لم تقع.

وما يلفت النظر ويستدعي التأمل والتحليل أنّ إبستين، إبّان انشغال الرأي الأمريكي العام بفضيحة لوينسكي، كان يُحكم شبكة علاقاته برجليْن على طرفي الزمان السياسي: أحدهما بيل كلينتون، والآخر دونالد ترامب، الذي لم يكن حينها سوى تاجر عقاراتٍ ذو وجه إعلامي مغمور. وهكذا اصطفّ الاثنان، رئيس الأمس وخليفته، على قائمة المرتبطين بأكبر شبكات الفساد الأخلاقي، وفقاً لما أظهرت التحقيقات لاحقًا من شواهد وقرائن لا تكاد تُحصى.

ومع هذا، فالمقال لا يرمي إلى تحليل سلوك الأفراد بقدر ما يسعى للإجابة عن سؤال جوهري:

ما الذي تبدّل في البنية العميقة للدولة الأمريكية بين عام 1998، حين أُثيرت فضيحة كلينتون، وعام 2025، حين طُرحت ملفات ترامب، حتى أصبحت الفضيحة الكبرى لا تَمسُّ أصلَ الكرسي، ولا تُهدّد البنية الجمهورية بزلزال سياسي؟

إنّ الفرق شاسع، لا من حيث الوقائع وحدها، بل من حيث السياق والمآل أيضًا، حيث إن فضيحة كلينتون، رغم أنّ العلاقة ذاتها لم تكن مخالفةً للقانون، إلا أنّ القضية اندلعت بسبب حنثه باليمين ونقضه العهد تحت قسم المحكمة، ومحاولته عرقلة مسار العدالة في تهمٍ تحرّشيةٍ أخری، أبرزها صكّ الاتهام المرفوع من باولا جونز، وقد انتهى المطاف بمجلس النواب، الخاضع آنذاك للجمهوريين، إلى التصويت على عزله، في حين برّأه مجلس الشيوخ، الذي كانت أغلبيته من الحزب ذاته، وللمفارقة، خرج كلينتون يومها أصلب عودًا، إذ بلغت شعبيته العامة مستوى مذهلًا، جاوز حدود 73%.

على الجهة الأخرى، تمتدّ علاقة ترامب بإبستين على مدى خمسة عشر عامًا، زُيِّنت بلقاءات خاصة، ورحلات مريبة على متن طائرة الأخير، وسهرات في قصور مغلقة الأبواب، ومع هذا، ينكر ترامب أن تكون له وصلة بأي نشاط مشبوه، زاعمًا أن العلاقة قُطعت منذ سنين، وأنه لا ذنب له فيما نُسب من موبقات، وفي عام 2025، سُرّبت وثائق من ملفات وزارة العدل، احتوت على صور وتسجيلات، وذكرت طرق التواصل بين الرجلين، فأنكر ترامب صحتها، بل طالب بنشرها علنًا، متذرعًا بالشفافية، أو لعلّه مراهنٌ على النسيان.

ومع ذلك، فإنّ العجب ماثل: أين المحاسبة؟ أين التحقيق؟ أين عتوّ الإعلام الذي لطالما ملأ الدنيا ضجيجًا في قضايا أقل شأناً؟ لا محاكمة، لا استجواب، لا تهديد صريح أو ضمني للسلطة! بل نرى الرجل يزداد تمكّنًا وسطوةً، على الرغم من تململ بعض الجمهوريين، المشفقين من أثر هذه القضية على استحقاقات انتخابات عام 2026.

هذا الفرق بين الأمس واليوم، يظهر في وجوهنا التبدلات العميقة التي طالت بنية السياسة الأمريكية وأخلاقها العامة من تسعينيات القرن الماضي إلى منتصف العقد الثالث من الألفية الثالثة.

تزايد التشرذم السياسي وانحطاط الروح التوافقية

منذ أواسط تسعينات القرن العشرين، أخذت نار الحزبية تختمر في نفوس الساسة الأمريكيين، حتى اندلعت في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين حريقًا لا يُملك له إطفاء، واختار الجمهوريون بقيادة نيوت غينغريتش، رئيس مجلس النواب آنذاك، أن ينتهجوا ما سُمِّي لاحقًا بـ “الحرب السياسية الشاملة”، والتي تقوم على التشهير الشخصي، وهدم الجسور، واستعداء الإعلام بدل استمالته.

وقد بدأت هذه الحملة من محاور القضايا القضائية، ولا سيّما في جلسات المصادقة على القضاة، كما في حالتي روبرت بورك وكلارنس توماس، إذ تحوّلت المناقشات من سجال فكري إلى جولات خصومة وتخوين، ومن هناك، نُسف التفاهم الحزبي وتحطّمت أعمدة التشارك الوطني.

صحيح أنّ في حقبة كلينتون كان هنالك قدرٌ من التعاون – كما حدث في ملفات إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية – إلا أنّ هذا الخيط الرفيع اندثر مع دخول العقد الثالث من القرن الحالي، وبات كل فريق يواري سوءات زعامته، ويتجنّب جَلْد رموزه إلا تحت ضغطٍ ساحق.

تشير استطلاعات الأمريكيين، الصادرة عن مراكز كبرى كـ “بيو” و"غالوب"، إلى مفارقة محزنة:

في عام 1994، لم يتجاوز الذين يرون في الحزب الآخر خطرًا على الأمة نسبة 20%، أما في عام 2024، فقد بلغت النسبة أكثر من 50%، كأنّ المخالف السياسي غدا خصمًا وجوديًا، لا رأيًا آخر ينبغي التعايش معه.

لقد كان لما آل إليه الحال من برود المحاسبة، وبراءة المتهم في عين حزبه، أسبابٌ وأصولٌ، تتداخل فيها السياسة بالقانون، وتتشابك فيها خيوط المصالح بحجب المبادئ، ومن ذلك:

أولًا: تحوير الدوائر ونُزوع الترهيب الانتخابي

إنّ ما اصطلح عليه أهل السياسة بـ “إعادة ترسيم الدوائر” (Gerrymandering) ليس إلا فنًا في تقطيع الجغرافيا بما يضمن للنائب أن يكون عبدًا لرغبة متطرفيه، لا أمينًا على ضمير المعتدلين، ولأنّ الناخب بات هو الصوت المسموع، اختفت الاعتبارات الوسطى، وغاض التوازن، وصار السياسيون – وخاصة أبناء الحزب الجمهوري – في وجلٍ من إغضاب القواعد الغاضبة، ولو في قضايا هي من فجائع العصر، كفضيحة إبستين.

ثانيًا: قبضة الحزب وتقهقر الرقابة

في سنة 1998، امتلك الجمهوريون عنان السلطة التشريعية، فاستطاعوا، من موقعهم ذاك، استصدار قرار العزل في وجه كلينتون، أما اليوم، في عام 2025، فإنّ زمام الحكم في يد ترامب، وله حزبه في الكونغرس ظهيراً، فلا لوم يُسمع، ولا مساءلة تُحمَل على محمل الجد. وحتى حين انفجرت ملفات إبستين، رماها ترامب بأنها محض دسيسة ديمقراطية، فصدّقه من حوله، واستمرّ في مسيرته دون خوف من اتهام.

ثالثًا: ظاهرة تُدعى “ترامب” لا تنفذ إليها الفضيحة

ليست شعبية ترامب من جنس ما عُهد في الساسة؛ فهو لا يُرَى بعين السياسة المتعارفة، بل يُعدّ عند أتباعه مبارزًا للنظام لا ممثلًا له، ومغوارًا على “الدولة العميقة” لا حارسًا لها، وقد ذاع عنه لقب “الرئيس التفلوني”، إذ لا تلتصق به الفضيحة، ولا تخلع عنه الأهوال لباس الزعامة، أما بيل كلينتون، فكان رصيده في قوة الاقتصاد، لا في تحطيم الأصنام ولا في دغدغة الغرائز الجماهيرية.

رابعًا: تبدُّل معايير السياسة وتدني سقف الأخلاق العامة

منذ تسعينيات القرن الماضي، كان الشعار السائد أن “الشخصية الكبرى عنوان القائد”، أما اليوم فقد صار الميزان يميل نحو “النتائج أولى من السمات”، وغلب منطق الغاية على نبل الوسيلة، ففي عهد كلينتون، اتهم الجمهوريون الرئيس بالكذب، وذاد الديمقراطيون بأن “الخصوصية لا شأن لها بالحكم”، لتتصدع بذلك القيم، وينفتح الباب على مصراعيه للتساهل، حتى خرج كلينتون يردّ على منتقديه بقوله: “الشخصية لا أهمية لها” وظل نجمًا سياسيًا بين جماهير اختارت أن تغضّ الطرف.

حتى بلغنا عام 2025، وقد ترسّخ هذا المنحى حتى صار مسلَّمًا، فانبثقت منه تداعيات منها:

احتمال الفضيحة إن كانت المصلحة قائمةً

أصبح الناخب، ولا سيّما في أوساط الجمهوريين، أكثر صلابةً في تلقّي الأنباء الفادحة، فإن قدّم لهم زعيمهم منجزًا اقتصاديًا أو مواقف أيديولوجية قريبة من وجدانهم – كخفض الضرائب وتشديد سياسات الهجرة – أغمضوا العين، وأداروا السمع عن موبقاته، وتشهد الاستطلاعات أنّ نسبة من عدّوا “الأخلاق الشخصية” للرئيس أولويةً، قد تراجعت من ستين بالمئة في سنة 1998، إلى قرابة أربعين بالمئة في يومنا هذا.

تقدُّم الهوية على الفكرة، والأيديولوجيا على القيم المجردة

لقد اتّسعت السياسة الأمريكية حتى خرجت من ضيق البرامج إلى سعة الهويات. فمنذ عام 2010، غدت الدوائر الديمقراطية منخرطةً في الدفاع عن قضايا الهوية الاجتماعية: كحقوق المثليين والعدالة العرقية، بينما تمترس الجمهوريون خلف ما يصفونه بـ “القيَم التقليدية”، فانقلبت السياسة إلى ولاء عرقيٍّ أو جنسي أو ثقافي، متجاوزةً النقد العقلاني والتدقيق الأخلاقي، وهكذا، فإنّ الفضيحة إن صادفت هوى الأيديولوجيا، سكت عنها الصوت، أو غُضّ الطرف عنها، كما في حال ترامب، الذي لم يرَ بأسًا أن يُسمي إبستين “صديقًا قديمًا”، ثمّ تنكّر له حين اشتدّ الخطب، فبقيت قاعدة مؤيديه على عهدها، لا تزحزحها رواية ولا تُقنعها وثيقة.

تآكل الثقة بالنُّظم، وشيوع منطق المؤامرات

منذ أواخر التسعينات، تراجعت الثقة بالحكومة من أربعين بالمئة إلى ما دون العشرين، وغدا الناس يرون في الأخبار المُرعبة مشهديات مركّبة تخاطب العقول البسيطة، لا حقائق تستحق التصدّي، وهكذا أُدرجت فضيحة إبستين في خانة “الفخاخ الديمقراطية”، لا في سجلّ الجرائم الأخلاقية، لا سيّما بعد مزاعم إتلاف بعض الوثائق رسميًا على يد وزارة العدل.

الإعلام، وتقلبات التقنية، وسقوط المنابر في قبضة الحُمى الحزبية

إنّ وسائل الإعلام لم تَعُد مرآة تعكس، بل سِندانًا يطرق، وسيفًا يشقّ الصفّ. فمنذ جاءت “فوكس نيوز” عام 1996، تبعتها “MSNBC”، فتشقّقت ساحة الإعلام، وانقسم المشهد إلى أرصفة كثيرة، كلُّ حزبٍ له ناطق ومُلهِم.

وفي عصر التواصل الاجتماعي، وما يسمّونه “اتّجاه الصدى”، أصبح المستخدم لا يرى إلا ما يؤكّد قناعاته، ويتفاعل مع من يشابهه، حتى صار العقل سجينَ مرآته، لا يقيس الأمور إلا بميزان ما اعتاد عليه، وفي هذا السياق، انفجرت ملفات إبستين وانتشرت في عام 2025 بسرعة البرق، غير أن ترامب أجهضها بتغريدة، وحوّلها في لا وعي جمهوره إلى “فخٍ مدبَّر”، لا قضية فساد.

وما زاد الطين بلّةً أن المحكمة العليا قد أقرت في عام 2010، في قضية “مواطنون متّحدون” (Citizens United) قرارًا فكّ قيد المال السياسي، فأضحى الساسة أكثر انقيادًا للمتبرعين، وأقلّ وفاءً للعموم، فتدعهَمهم الحملات المليونية فيُحاطون بسور من النفوذ والسكوت، كما حال ترامب اليوم.

منظورٌ قانوني واجتماعي

من جهة القانون، فإنّ كلينتون وُجهت له تهمة واضحة: شهادة زور تحت القسم. أما ترامب، فمع توفّر الشبهات وكثرة التقارير، فلم تُوجه له تهمة مباشرة، ولا يزال الحديث يدور حول طبيعة علاقته بإبستين دون جزم بالجرم، التحقيق الفيدرالي ماضٍ ولكن دون عزم أو حزم، ما دامت آلة الحكم رهينة حزبه.

أما مجتمعيًا، فإنّ أمريكا قد أبدت في العقود الأخيرة نحو الجنس درجةً من التهاون، ولا سيّما بعد موجة “#MeToo”، غير أنّ قضايا استغلال الأطفال تبقى خطًا أحمر في الذهنية العامة، ومع ذلك، فإنّ هموم العامّة في عام 2025 تتجه صوب الاقتصاد والهجرة، لا صوب الفضائح والفضائع.

خاتمة المطاف

ما بين عامي 1998 و2025، انتقلت السياسة الأمريكية من مضمار التعاون إلى واقع التغالب، ومن خطاب الفضائل إلى منطق الغايات، ومن الإعلام الرصين إلى الأصوات المتناحرة.

وهكذا، لم تصبح فضيحة إبستين تهديداً جاداً في وجه ترامب كما كانت لوينسكي ضربًا زلزاليًا في عهد كلينتون، والسبب في تغيّر النظام لا الأفعال فحسب، وإنّ سبيل الإصلاح يمرّ عبر تقييد المال السياسي، واستقلال الإعلام، وإحياء الحوار بين الضدّين، غير أنّ المسار الراهن لا ينبئ إلا باستمرار الانحدار.