الوقت- شكّلت زيارة ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، إلى الصين واحدة من أكثر الخطوات الدبلوماسية إثارة للجدل في السياسة الخارجية البريطانية خلال السنوات الأخيرة، فهي ليست مجرد أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني إلى بكين منذ عام 2018، بل تعبيراً مكثّفاً عن لحظة انتقالية أوسع يعيشها النظام الدولي، حيث تتقاطع أزمات الاقتصاد البريطاني، وتنافس القوى الكبرى، واهتزاز ثقة الحلفاء الغربيين بالسياسات الأمريكية، في مشهد بالغ التعقيد.

من زاوية لندن، جاءت الزيارة مدفوعة بحاجة اقتصادية ضاغطة، الاقتصاد البريطاني، بعد سنوات من تداعيات “بريكست”، وتباطؤ النمو، وتراجع الاستثمار، بات يبحث عن أي "تنفّس" خارجي يمكن أن يخفف الاختناق، ومن زاوية بكين، تمثل الزيارة فرصة لإظهار الصين بوصفها شريكاً بديلاً، مستقراً وقابلاً للتنبؤ، في وقت تتسم فيه السياسات الأميركية، وخصوصاً في ظل دونالد ترامب، بالتقلب والضغط والتهديد، أما من زاوية واشنطن، فالأمر يبدو أقرب إلى جرس إنذار، أو حتى خيانة ناعمة من حليف يفترض به الالتزام بخط المواجهة مع الصين.

عودة الحوار بعد سنوات من الجفاء

العلاقات البريطانية – الصينية مرت خلال العقد الأخير بمسار متقلب، فبعد فترة من “العصر الذهبي” التي رُوّج لها في منتصف العقد الماضي، دخلت العلاقات مرحلة برود حاد عقب احتجاجات هونغ كونغ عام 2019، وفرض قانون الأمن القومي الصيني، ثم تبادل الاتهامات بشأن حقوق الإنسان، والتجسس السيبراني، وأمن البنية التحتية، لندن اصطفّت حينها إلى جانب واشنطن، وانتقدت بكين علناً، وأطلقت برامج هجرة خاصة لسكان هونغ كونغ، وفرضت عقوبات على مسؤولين صينيين.

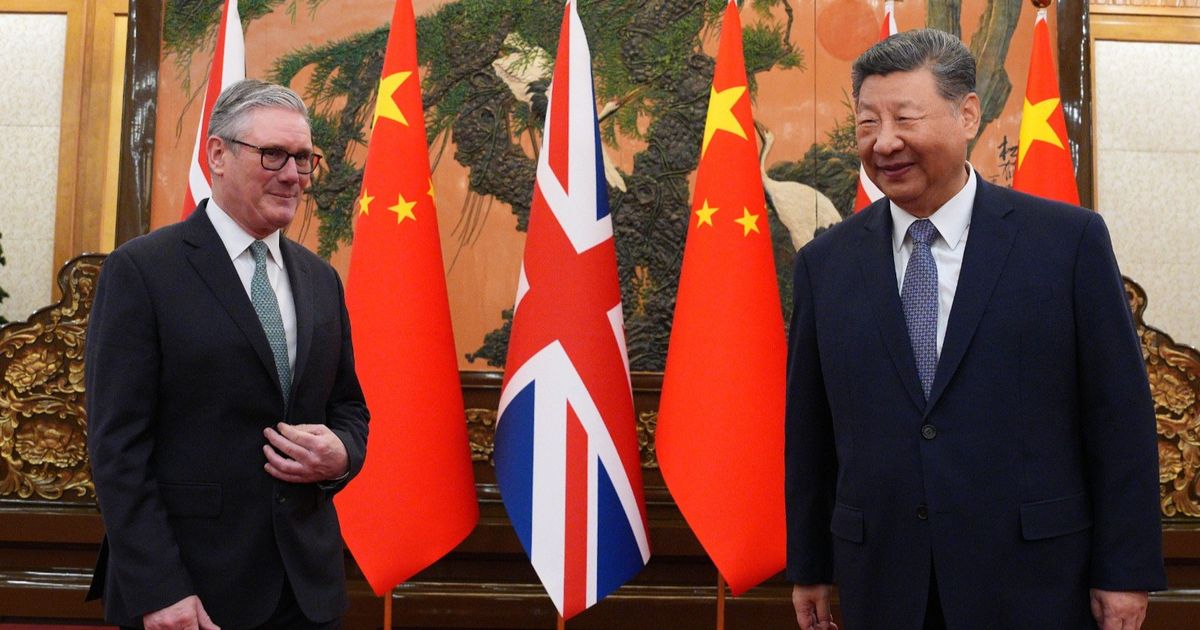

في هذا السياق، تبدو زيارة ستارمر محاولة واعية لتجاوز تلك المرحلة، أو على الأقل لتخفيف حدتها. فالرجل لم يأتِ إلى بكين وهو يرفع راية “إعادة الضبط الشامل”، بل تحدّث بلغة حذرة عن “حوار طويل الأمد وقابل للتنبؤ”، مع الإقرار بوجود خلافات سياسية وحقوقية لن تختفي. هذه الصيغة، التي توازن بين الانفتاح والحذر، شكّلت الإطار العام للزيارة ولقاءاته مع الرئيس شي جين بينغ، ورئيس الوزراء لي تشيانغ، ورئيس الهيئة التشريعية الصينية.

مكسب سياسي محدود… لكن رمزي

أبرز نتيجة سياسية مباشرة للزيارة تمثلت في إعلان الصين رفع العقوبات التي كانت مفروضة على عدد من النواب وأعضاء مجلس اللوردات البريطاني، ستارمر قدّم هذا التطور بوصفه دليلاً على جدوى الحوار، وأشار إلى أنه طرح المسألة مباشرة مع الرئيس الصيني، غير أن هذا المكسب بقي محدوداً ورمزياً، إذ إن العقوبات رُفعت بشكل انتقائي، بينما لا تزال شخصيات أكاديمية وحقوقية بريطانية على قوائم العقوبات الصينية، في حين لم تُقدم لندن على رفع عقوباتها المفروضة على مسؤولين صينيين.

هذا التبادل غير المتكافئ غذّى الشكوك داخل الإعلام والبرلمان البريطانيين، فالبعض رأى فيه بداية فتح قناة سياسية مجمّدة، بينما اعتبره آخرون تنازلاً مجانياً، أو على الأقل خطوة غير مكتملة، لا تغيّر جوهر الخلافات العميقة بين البلدين.

الاقتصاد في قلب الرهان البريطاني

الجانب الاقتصادي كان بلا شك المحرّك الأهم للزيارة، حكومة حزب العمال، التي وصلت إلى السلطة على وعد بإعادة النمو وتحسين مستوى المعيشة، تجد نفسها أمام واقع اقتصادي قاسٍ، تقديرات كثيرة تشير إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كلف الاقتصاد البريطاني نقاطاً معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية وازدياد القيود التجارية.

في هذا السياق، تبرز الصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسوقاً ضخمة لا يمكن تجاهلها. ستارمر حرص قبل الزيارة وخلالها على التأكيد أن التعامل مع الصين ليس بدافع “السذاجة”، بل انطلاقاً من حسابات المصلحة الوطنية، الرسالة كانت واضحة: يمكن السعي وراء الفرص الاقتصادية، من دون تجاهل الخلافات السياسية.

اتفاقات ملموسة ورسائل غير مباشرة

رغم أن الزيارة لم تُسفر عن اتفاق تجارة حر شامل، فإنها أفضت إلى حزمة من التفاهمات والالتزامات الاقتصادية ذات الدلالة، أبرزها إعلان شركة “أسترازينيكا” البريطانية عن استثمار بقيمة 15 مليار دولار في الصين خلال أربع سنوات، يركّز على البحث والتطوير والإنتاج الدوائي، هذا الإعلان لم يكن تفصيلاً تقنياً، بل رسالة سياسية واقتصادية تقول إن الشركات البريطانية الكبرى لا تزال ترى في السوق الصينية ركيزة لا غنى عنها.

في قطاع الطاقة، دخلت شركة “أوكتوبوس إنرجي” البريطانية السوق الصينية للمرة الأولى، عبر مشروع مشترك لتطوير منصة رقمية لتجارة الكهرباء، بما يدعم كفاءة الشبكات والتوسع في الطاقة المتجددة، هذه الخطوة حملت بُعداً إضافياً، إذ ربطت التعاون الاقتصادي بأجندة التحول الأخضر، وهي نقطة تحرص لندن وبكين على إبرازها كمساحة مصالح مشتركة.

تسهيلات إنسانية وتعاون أمني انتقائي

من النتائج الأخرى للزيارة إعلان الصين إعفاء المواطنين البريطانيين من تأشيرة الدخول قصيرة الأمد، بما يسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً لأغراض السياحة أو الأعمال، هذا الإجراء، الذي استفادت منه دول عديدة سابقاً، رأت فيه لندن وسيلة لتعزيز التواصل الإنساني والتجاري، وبناء قدر من الثقة المتبادلة.

كذلك جرى الإعلان عن تعاون في مكافحة شبكات تهريب البشر، وهو ملف بالغ الحساسية للحكومة البريطانية في ظل أزمة الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي، التعاون الاستخباري في هذا المجال يضيف بعداً عملياً للعلاقة، لكنه في الوقت نفسه يثير أسئلة داخلية حول حدود الشراكة الأمنية مع دولة تُصنّف رسمياً كمنافس استراتيجي.

معارضة داخلية وقلق أمني

رغم هذه النتائج، واجه ستارمر عاصفة من الانتقادات في الداخل، فكل خطوة نحو بكين تثير فوراً مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وحماية البيانات، واستقلالية البنية التحتية، والاعتماد على سلاسل توريد قد تتحول إلى أدوات ضغط، مؤسسات بحثية مثل “تشاتام هاوس” حذّرت من أن إعادة تعريف العلاقة الاقتصادية مع الصين يجب أن تترافق مع استراتيجية واضحة للأمن الاقتصادي، لا تكتفي بالشعارات، بل تعتمد آليات تنفيذ ورقابة صارمة.

هذا القلق لا يقتصر على المعارضة السياسية، بل يمتد إلى داخل أجهزة الدولة نفسها، ما يجعل أي انفتاح على الصين عملية بطيئة، مشروطة، وقابلة للانتكاس عند أول أزمة.

واشنطن… العامل الأكثر إحراجاً

العامل الخارجي الأكثر تأثيراً في حسابات لندن هو بلا شك الولايات المتحدة. فبريطانيا، رغم كل محاولات التنويع، لا تزال تعتمد أمنياً وعسكرياً على واشنطن. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات دونالد ترامب لتزيد من حدة الإحراج. الرئيس الأميركي قال صراحة إن على بريطانيا وكندا ألا تدخلا في علاقات تجارية مع الصين، واصفاً ذلك بأنه “خطير جداً”.

هذه التصريحات وضعت زيارة ستارمر في قلب لعبة موازنة دقيقة. فالحكومة البريطانية مضطرة لطمأنة واشنطن بأنها لا تنحرف استراتيجياً، وفي الوقت نفسه لا تستطيع تجاهل الفرص الاقتصادية الصينية، ستارمر حاول تقديم خط وسط: لا اختيار بين واشنطن وبكين، بل تعامل براغماتي مع الطرفين، غير أن هذا الخط الوسط، في عالم الاستقطاب الحاد، يظل محفوفاً بالمخاطر.

حسابات بكين الأوسع

من جانبها، تنظر الصين إلى التقارب مع بريطانيا ضمن إطار أوسع، فبكين، في ظل السياسات التجارية العدوانية لترامب، تسعى إلى تقديم نفسها كركيزة للاستقرار الاقتصادي العالمي، استقبال قادة دول أوروبية وحلفاء تقليديين لواشنطن يمنح الصين فرصة لتقويض السردية الأمريكية، وإظهار أن العزلة ليست قدراً محتوماً.

بريطانيا، بما تمثله من ثقل مالي وخدمي، تشكل بالنسبة لبكين شريكاً جذاباً، ورسالة سياسية في آن واحد: حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يبحثون عن بدائل.

جزء من موجة غربية أوسع

زيارة ستارمر ليست حدثاً معزولاً، فقد سبقتها وترافقت معها زيارات لقادة فرنسا وكندا وفنلندا ودول أخرى إلى الصين، هذه الدول، التي توصف غالباً بـ”القوى المتوسطة”، تحاول إعادة رسم هوامش حركتها في نظام دولي بات أقل استقراراً، عدم اليقين إزاء السياسات الأمريكية، واستخدام العقوبات والرسوم الجمركية كأدوات ضغط، دفع كثيرين إلى تنويع الشراكات بدل الارتهان لمسار واحد.

في المحصلة، تكشف زيارة ستارمر إلى الصين عن معادلة شديدة التعقيد، فهي من جهة محاولة بريطانية لالتقاط أنفاس اقتصادية في عالم مضطرب، ومن جهة أخرى مغامرة سياسية محفوفة بحساسيات داخلية وضغوط خارجية، لم تُنتج الزيارة اختراقات كبرى، لكنها أعادت ترتيب القنوات، وأطلقت إشارات متعددة الاتجاهات.

الرسالة الأساسية التي خرجت من بكين هي أن الصين مستعدة للانخراط كشريك “مستقر”، أما الرسالة القادمة من واشنطن فهي تحذير واضح من تكلفة هذا الانخراط، وبين الرسالتين، تجد لندن نفسها مضطرة لإدارة تناقض دائم: كيف تستفيد من الصين من دون أن تخسر أمريكا، وكيف تفتح اقتصادها من دون أن تقوّض أمنها.

هذه ليست معضلة بريطانية فقط، بل عنوان مرحلة دولية كاملة، عنوانها أن العالم لم يعد منقسماً ببساطة إلى معسكرين، بل غارقاً في شبكة مصالح متشابكة، حيث كل خطوة محسوبة، وكل “تنفّس اقتصادي” قد يتحول إلى اختبار جيوسياسي كامل.